Séjour de Jean Sulivan chez H. Le Saux en Inde, 1963. Extraits du "Plus petit abîme" précédés d'un article de Guy Deleury

Nous sommes nombreux à avoir été marqués par Henri le Saux, moine chrétien et swami hindou vivant en Inde de 1948 à sa mort en 1973, et par Jean Sulivan prêtre écrivain mort en 1980. C'est ainsi que Jacques Breton a invité Odette Baümer (une proche d'H Le Saux) à parler au centre Assise, à animer un week-end sur Henri le Saux en février 1991 La transcription de ce week-end paraîtra dans un prochain message. Dans ce premier message, c'est avec le regard de Jean Sulivan que nous abordons Henri le Saux, et en même temps nous suivons de près Jean Sulivan lui-même et ce que l'Inde lui a fait découvrir.

Une suite de 4 messages concernant H. Le Saux figure sur ce blog des Voies d'Assise :

- Le présent message donne une première approche d'Henri Le Saux à travers le séjour de Jean Sulivan à son âshram,

- Le 2ème message donne des références sur Henri Le Saux et contient deux parties : I – Bibliographie et II – Biographie avec une carte des principaux lieux où a vécu Henri Le Saux en Inde. Bibliographie et biographie

- Le 3ème message contient la première partie de l'intervention d'Odette Baümerau Centre Assise en février 1991 (avec en début une présentation du week-end) : topo sur "Henri le Saux et l'expérience d'advaita" suivi d'histoires concernant la relation de Le Saux et de Marc Chaduc. Partie 1 du week-end

- Le 4ème message contient la deuxième partie de l'intervention d'Odette Baümer en février 1991 : topo d'O. B. à partir de l'échange de lettres qu'elle a eu avec le Saux suivi de questions des participants et réponses d'O. B.. Partie 2 du week-end

Présentation du présent message.

En 1963-64 Jean Sulivan va en Inde, et dans la deuxième partie de son voyage, il séjourne à l'ashram d'Abhis, y arrivant pour Noël. Abhis, c'est le surnom que Sulivan donne à Henri Le Saux. Celui-ci est moine bénédictin et a fondé avec Jules Monchanin l'ashram du Shantivanam en 1950 en prenant le nom d'Abhishiktânanda. L’ashram se trouve au Tamil Nadu, dans la pointe sud de l'Inde, à une centaine de mètres du fleuve Kaverî, non loin de Kulitalaï, non loin de Trichy (Tiruchchirapalli). À son retour Jean Sulivan écrit Le plus petit abîme où il relate sous forme de récit son voyage en Inde. La première partie du livre porte sur la rencontre de Varsha, femme jaïn, la deuxième partie porte sur Abhis et son entourage, avec beaucoup de retours sur des souvenirs personnels qui sont en grande partie sautés dans le présent message centré sur Le Saux.

I – Lettres d'Henri LE SAUX où il parle de la visite de Jean Sulivan : Extrait de Le bénédictin et le grand éveil[1] où James Stuart décrit le cheminement d'Henri Le Saux à travers ses lettres. C'est pp. 157-159. James Stuart (1915-2003) était un prêtre anglican établi à Delhi.

II – Extrait de"Je n'irai pas à Bénarès", article de Guy DELEURY où il parle du voyage de J. Sulivan en Inde et de son livre Le plus petit abîme, et aussi du rapport d'H. Le Saux et du Père Monchanin, article paru dans Rencontres avec Jean Sulivan 1, recueil publié par l'Association des Amis de Jean Sulivan en septembre 1985.

III – Extraits du Plus petit abîme, livre de Jean SULIVAN paru chez Gallimard en 1965. Figure ici une partie de ce qui concerne le séjour de J. Sulivan auprès de H. Le Saux (Abhis) pp. 173-267.

Remarque : H. Le Saux dit avoir lu et apprécié le livre de J. Sulivan intitulé Paradoxe et scandale paru en 1962. Ce livre a été repris et augmenté sous le titre Dieu au-delà de Dieu chez Gallimard en 1968, et de nouveau réédité chez DDB en 1982. Des extraits ont été publiés sur le présent blog : Par Jean Sulivan. Le langage paradoxal de l'Évangile : extraits de "Dieu au-delà de Dieu". Jacques Breton lui-même, fondateur du centre Assise a écrit un article paru dans Rencontres avec Jean Sulivan 13 : Rétablir enfin l'unité corps-esprit, par Jacques Breton, témoignage paru dans "Sulivan et l'intériorité".

Jean Sulivan en Inde chez H. Le Saux

I – Lettres d'H. le Saux où il parle de la visite de J. Sulivan

Extrait de Le bénédictin et le grand éveil

En Octobre 1963 un de ses vieux amis, le P. Macé de Rennes, pria Abhishiktânanda de bien vouloir loger un visiteur qui projetait de venir à l'ashram pour Noël et d'y rester jusqu'à l'Épiphanie. C'était un prêtre, également de Rennes, qui écrivait des romans sous le pseudonyme de "Jean Sulivan". L'un de ses romans avait marqué Abhishiktânanda et de toute façon il se réjouissait à l'avance de rencontrer un compatriote breton ; il décida de rester à Shantivanam jusqu'en janvier.

[…] Tout de suite après Noël Jean Sulivan arriva à l'ashram et Abhishiktânanda signale à sa famille :

- « … J'ai bien eu la visite de Rennes. Sans doute R. Macé vous conduira un jour mon visiteur. Nous eûmes huit jours ensemble forts intéressants, causé comme rarement je le fais. Il vous dira ce qu'il pense du Shantivanam. Le pauvre, comme je ne pouvais lui fournir ni bifteck ni omelette, fit de l'Octave de Noël une octave de jeûne ! » (F. 6.1.63)

Jean Sulivan décrivit plus tard en détail sa rencontre avec "Abhis" dans un livre qui raconte ses expériences, Le plus petit abîme. Leur rencontre amena Abhishiktânanda à faire un aveu surprenant au P. Lemarié :

- « Il y eut sur les bords de la Kavéry une octave de Noël fort intéressante […]. Rencontre, besoin de vérité et d'authenticité. Je vous recommande ses bouquins. Bon de connaître le monde, la pensée "moderne" ! Je dois hélas constater que non moins que le Père Monchanin je demeure un Européen et un Grec impénitent ! » (L. 21.2.63)

II – Extrait de l'article de G. DELEURY "Je n'irai pas à Bénarès"

où il parle du voyage de J. Sulivan en Inde, du livre Le plus petit abîme

et d'H. Le Saux

N B : Les numéros entre parenthèses sont ceux des pages du livre Le plus petit abîme

Il avait raison, le prêtre Jean. La Bénarès de Mâ Anadamayî ne pouvait rien lui apprendre : il laissa sans regret ce pèlerinage à ceux qui cherchent le miracle et la joie en dehors d'eux… C'est à Bombay qu'il rencontra la Bénarès qu'il ne cherchait pas, à Bombay et surtout sur les rives de la Kavérî. Avait-il besoin de l'Inde, Jean Sulivan quand il partit ? Je ne le pense pas. Il y alla pour les besoins d'un reportage, qu'il ne put jamais écrire : il y alla par hasard. Ç'aurait pu être le Kamtchaka. Pas de reportage donc, mais un livre : Le plus petit abîme ; le plus difficile à franchir, écrivait Nietzsche[2].

[…] Varsha… était jaïn : elle attendait le prêtre Jean à l'entrée du pont. La première amitié féminine de sa vie. Voilà vingt ans qu'il est entré au séminaire : « Vingt ans il m'aura fallu pour savoir la splendeur de vivre, apprendre à voler. Justement je vole vers Bombay » (26). Mais il écrit cela après : les voyageurs n'écrivent qu'après leur retour, et ils se font alors tout un cinéma : allez savoir s'ils ont vraiment pensé ce qu'ils écrivent au moment où ils disent l'avoir pensé ! Pourtant, j'ai besoin de le savoir, un besoin vital. Est-ce l'Inde qui lui fit soudain sentir le poids du plomb qu'il avait dans la tête, que sa formation chrétienne lui avait mis dans la tête ? J'aimerais tant que cela se fut passé ainsi. Et que le « petit sari bleu et or » et le « visage de bronze clair » (172) soient à l'origine de cet éveil.

Il a quitté sa table d'écrivain déjà couronné, sa table encombrée d'écrits, de manuscrits, de livres qui lui cachent sa mémoire, il a quitté sa plume. Il marche dans les rues de Bombay, de Madras ; pas seul. Éblouissement : découverte de la femme vivante et proche. Pas de la Femme, mais de la femme avec lui. Lui, prêtre, qui n'avait jamais osé parcourir une rue française aux côtés d'une femme. Une sorte de peur.

Je suis heureux que l'Inde ait offert cela comme première offrande au prêtre Jean, une femme couleur de liberté, vêtue d'un sari amical. Elle le prend par la main ce petit clerc gris engoncé dans ses appréhensions de célibataire consacré. Pour cette riche héritière des enseignements des Tirthankara, le prêtre est un ascète en marche vers la libération, un non-violent debout qui a déjà traversé la mort et vit dans la sérénité, un homme simplement plus homme que les autres. Son ordination avait transformé, volens nolens, le prêtre Jean en un personnage sacré. Et voici que cette Jaïn, sans penser qu'il puisse y avoir problème à ce compagnonnage chaleureux, permettait au prêtre parachuté de sa chrétienté de retrouver son naturel. Désormais il était nu pour poursuivre son itinéraire dans l'altérité indoue, non plus protégé par sa soutane imaginaire, mais en homme vulnérable.

Je suis heureux que l'Inde ait offert cela comme première offrande au prêtre Jean, une femme couleur de liberté, vêtue d'un sari amical. Elle le prend par la main ce petit clerc gris engoncé dans ses appréhensions de célibataire consacré. Pour cette riche héritière des enseignements des Tirthankara, le prêtre est un ascète en marche vers la libération, un non-violent debout qui a déjà traversé la mort et vit dans la sérénité, un homme simplement plus homme que les autres. Son ordination avait transformé, volens nolens, le prêtre Jean en un personnage sacré. Et voici que cette Jaïn, sans penser qu'il puisse y avoir problème à ce compagnonnage chaleureux, permettait au prêtre parachuté de sa chrétienté de retrouver son naturel. Désormais il était nu pour poursuivre son itinéraire dans l'altérité indoue, non plus protégé par sa soutane imaginaire, mais en homme vulnérable.

Elle l'entraîne dans les cathédrales souterraines de l'île aux éléphants de pierre. Il ne pouvait trouver meilleure initiatrice à l'Inde qu'une femme, surtout celle-là. Varsha au nom de pluie, à qui sa foi jaïn permettait un regain esthétique et comme détaché sur la jungle de l'inconscient indou. Il ne l'écoute pas, d'ailleurs : planté devant la paroi du fond de la caverne, il reste transfixé par l'énorme visage triple de Dieu tapi dans l'ombre. Comme tout à l'heure dans la rue où l'a lâché sa soutane mentale, la grille d'interprétation de l'Inde qu'il véhiculait après ses lectures, vole en éclats. Il aurait dû voir là la représentation d'un dieu panthéiste : or, il ne voit rien. Du vide, un vide vertigineux qui le fait crier de joie. L'idole attendue se révèle comme hiéroglyphe intérieur.

La main féminine le guide à travers le fouillis des formes et des merveilles enluminant les immenses parois de la caverne. Il ne voit rien. Elle lui explique pourquoi Shiva est homme et femme à la fois, pourquoi il danse sur le démon de l'impermanence. Il n'entend pas. Son cœur est assourdi par une cantate de Bach et ses lèvres sont cadenassées par les paroles du Notre Père. Il ressort de la caverne vidé et exultant d'une joie indicible.

La main féminine le guide à travers le fouillis des formes et des merveilles enluminant les immenses parois de la caverne. Il ne voit rien. Elle lui explique pourquoi Shiva est homme et femme à la fois, pourquoi il danse sur le démon de l'impermanence. Il n'entend pas. Son cœur est assourdi par une cantate de Bach et ses lèvres sont cadenassées par les paroles du Notre Père. Il ressort de la caverne vidé et exultant d'une joie indicible.

Quelle joie, prêtre Jean ? Je te somme aujourd'hui de me la dire. Quand tu jouais au sourd-muet dans les cavernes d'Éléphanta, j'étais en Inde et sans doute proche. Je ne te connaissais pas, puisque c'est ton petit abîme qui me révéla ton existence. J'étais prêtre aussi et lié à toi sans le savoir par cet ami que tu allais interroger et qui était aussi le mien. La cathédrale souterraine que tu traversas en halluciné, j'y avais éprouvé de fréquentes extases : la danse de Shiva et en face, le Shiva en méditation, l'immobile et le frénétique, l'être et les apparences de l'être. Gonflé de ton latin et de ton Bach, il y avait plus en toi d'espace de compréhension pour l'autre. Alors, dis-moi, qui te fit commencer à te vider de tes théologomènes, sinon cette femme en bronze clair ?

Tu l'intriguais, parce que tu portais pendouillant sur ta panse ton appareil photo et que tu ne t'en servais jamais. Mais je me demande si tu as bien compris sa question quand elle te demanda ensuite pourquoi tu t'étais fait prêtre. C'était la même que celle à propos de ton appareil photo. Pourquoi transporter cet instrument si on a décidé de ne pas s'en servir ? Après t'avoir guidé dans la caverne mystique et constaté ton absence de résonance, elle en conclut que comme elle tu es athée : alors pourquoi te conduire en prêtre et rester célibataire ? C'était une fameuse question qu'elle te posait, et tu en fus tellement conscient que malgré la réponse que tu lui fis et que tu écris, elle va te poursuivre tout au long de ton voyage. « Une vérité de discours en somme : voilà ce que je servais à Varsha. Mais la question restait posée » (88).

Oui, Jean, mon frère ; nous étions de bien pauvres prêtres, nous dont la foi reposait sur un discours, ce que nous appelions une théologie : un discours sur Dieu. Nous avions misé nos vies sur des mots. Si j'avais rencontré alors ta Varsha, je lui aurais servi le même discours ou presque. Tu vis dans le serein délice du dieu d'Éléphanta… le fils de l'homme, né d'une femme, pas seulement des mains d'un tailleur de pierre. Et moi je voyais, dans Vithoba, le dieu-sauveur des pèlerins de Pandharpour avec qui je chantais, le Christ en gloire. J'étais plus naïf que toi, car déjà tu sentais se creuser le plus petit abîme que la suite de ton voyage va rendre de plus en plus vertigineux, tandis que moi parmi mes pèlerins je chantais en communion d'extase. Je t'ai déjà parlé d'extase : or l'extase n'est-ce pas cela justement qui nie l'abîme ?

« La question que Varsha m'avait posée sur le bateau, au retour d'Éléphanta, me suivait partout » (116). La question persiste tant qu'une réponse de l'annule pas. De retour à sa table d'écrivain, le prêtre Jean se la pose encore et il se met à écrire pour y répondre, pour envoyer vers Varsha cette réponse qu'il n'a pas su lui faire : « Je commence à voir à qui j'écris ces choses : à Varsha » (133). L'Inde, quand il noircit les pages de son nouveau livre, l'Inde, de l'autre côté de l'abîme, ce qui en reste dans son souvenir : deux visages : celui de la femme en sari, celui de l'homme en cavi ocre vers lequel il va bientôt nous conduire, quand il aura fini de parcourir l'Inde des pierres : Mahabalipouram, Kanchipouram ; Kanchipouram ! Il descendait les marches du bassin de marbre où les pèlerins vont se purifier et soudain il s'arrête, regarde Varsha : « C'est une chose inouïe, Varsha, que vous puissiez être ici avec moi. En Europe… » (11).

Cette femme, elle n'avait pas été prévue dans la programmation de son itinéraire ecclésiastique, cette Inde n'avait été à aucun moment inscrite dans le circuit de ses escales intellectuelles, entre Rennes et Paris, Claudel oui, et Bernanos, et Madaule, et Brice Parain et même, oui, Céline : un circuit ouroboros - le tour du monde croit-on, mais on ne sort pas de sa chambre. Le petit monde parisien ne peut lui poser que des questions parisiennes. Poisson chrétien têtu, il s'imagine nager dans la piscine de l'athéisme ; c'est l'eau qui le porte : il flotte. Et soudain le bouillon. Dans la cathédrale souterraine, il coule à pic. Les eaux indoues dissimulent un abîme aux parois aussi nues qu'un tube digestif. Le signe de Jonas. Il est avalé dans l'eau de vidange.

Le regard d'une femme. Il ne s'était jamais vu nu, le prêtre Jean : n'est-ce pas le privilège d'un regard de femme ? Il s'était toujours déguisé : la soutane d'abord, puis le clergyman, enfin le col roulé : malgré les mutations, c'était le même déguisement - pour se dissimuler à la femme, à lui donc. Il n'arrêtait pas de se comparer, de se jauger sans complaisance dans un verre gradué à l'Évangile. Il se promenait dans les rues, seul, avec son verre dans le regard, pour lui, mais aussi pour les autres. Il était attiré par les athées qu'il sentait plus près de l'Évangile que bien des bons chrétiens et même que bien des prêtres sincères. Peut-être est-ce pour cela qu'il se sentit si à l'aise avec Varsha : elle était jaïn et le jaïnisme est de toutes les religions la plus athée : or elle et son mari menaient une vie chrétienne exemplaire : « C'est étrange, dis-je, vous n'avez pas la foi chrétienne, mais le style de vie, qu'ont souvent perdu les chrétiens, vous l'avez… » (81).

[…]

Après celle de la femme-abîme dont il refusa le don (mais le refusa-t-il ?) le prêtre Jean rencontre l'Inde du dieu nu, un autre abîme. Le voilà donc parti pour ce « quart d'heure de vérité que je trouverais plus avant dans le sud, près de la Cavéry, près d'Abhis ».

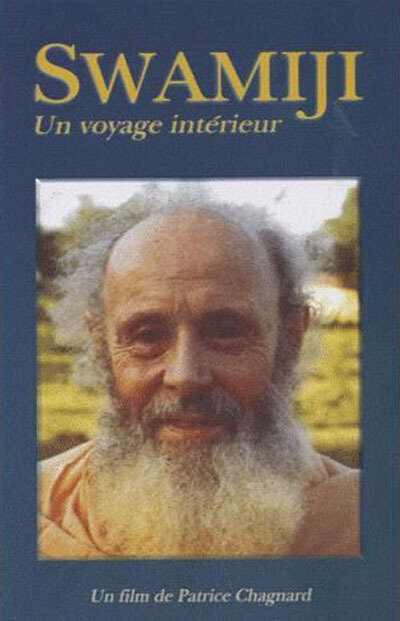

À première lecture, ce nom d'Abhis m'intrigua et je ne reconnus pas tout de suite en lui ce Dom Le Saux qui se faisait appeler Abhishiktananda et que j'appelais Swami-ji comme tous ses amis. Aujourd'hui, grâce à l'obstination convaincante de M. M. Davy et au film merveilleux de Patrice Chagnard[3], on sait que Dom Le Saux est une des figures majeures de l'Église en notre XXe siècle finissant. Il y a vingt ans, c'était, pour la plupart, un inconnu : que le prêtre Jean ait fait son grand voyage spécialement pour le rencontrer, révèle les mystérieuses vibrations qu'émettent à travers le monde les grandes âmes. D'autant que le swami avait tout fait pour décourager celui qu'il pensait n'être qu'un intellectuel parisien, un de ceux qui avaient transformé son prédécesseur, l'abbé Monchanin, en mythe. Pour lui, la création d'un monastère bénédictin où l'on vivrait la mystique chrétienne à l'indienne, n'était pas un mythe mais un échec. Il l'avait écrit au Parisien, sans le décourager.

À première lecture, ce nom d'Abhis m'intrigua et je ne reconnus pas tout de suite en lui ce Dom Le Saux qui se faisait appeler Abhishiktananda et que j'appelais Swami-ji comme tous ses amis. Aujourd'hui, grâce à l'obstination convaincante de M. M. Davy et au film merveilleux de Patrice Chagnard[3], on sait que Dom Le Saux est une des figures majeures de l'Église en notre XXe siècle finissant. Il y a vingt ans, c'était, pour la plupart, un inconnu : que le prêtre Jean ait fait son grand voyage spécialement pour le rencontrer, révèle les mystérieuses vibrations qu'émettent à travers le monde les grandes âmes. D'autant que le swami avait tout fait pour décourager celui qu'il pensait n'être qu'un intellectuel parisien, un de ceux qui avaient transformé son prédécesseur, l'abbé Monchanin, en mythe. Pour lui, la création d'un monastère bénédictin où l'on vivrait la mystique chrétienne à l'indienne, n'était pas un mythe mais un échec. Il l'avait écrit au Parisien, sans le décourager.

Il aurait plutôt eu peur du succès, le Parisien. Il a fait six mille lieues pour arriver jusqu'à cette hutte : au dernier moment, il a peur.

« Votre nom est trop long, je vous appellerai Abhis. – Alors je t'appelle Sul » (212). Est-ce vraiment parce qu'il était trop paresseux pour dire Abhishiktananda que Sul raccourcit le nom du swami ? Adam nomma les bêtes de la jungle paradisiaque pour les domestiquer. Les pages qui racontent la rencontre des deux hommes sur le bord de la Kavérî sont parmi les plus vibrantes du livre : ils se reconnurent, s'aimèrent, se parlèrent ; je ne pense pas qu'ils se comprirent.

Le prêtre Jean se méfie des curés en général, des missionnaires en particulier. Il en a trop souffert pendant son séminaire de leur suffisance médiocre, de leur masque surtout : il a mis vingt ans pour se dégager de cette poisse, découvrir enfin l'Évangile et que l'Évangile le voulait libre, sinon rebelle. Non pas qu'il les déteste individuellement, il en aime certains ; ce dont il se méfie, c'est de l'institution sacerdotale qui fabrique les pauvres types rampants et arrogants. Le missionnaire, dont la fonction est de convertir, se doit donc d'être plus agressif et plus insinuant qu'un professeur de séminaire. Sul n'a pas l'intention de se faire piéger : « Je l'observe, Abhis, je l'épie. Je me sens une âme d'inquisiteur. Je cherche la faille… » (202).

Le swami se méfie des esthètes parisiens, comme il dit, c'est-à-dire des gens qui adorent les concepts au lieu de s'ouvrir à l'expérience du réel intérieur : « Vous êtes sans doute hellène comme tout intellectuel européen » (173) lui avait-il écrit. Comment aurait-il pu savoir, notre hellène voyageur, que ce mot d'hellène avait dans la bouche du swami une saveur douce-amère ? Il avait vécu pendant huit longues années aux côtés, à l'ombre d'un hellène : c'était ainsi que se décrivait volontiers l'abbé Monchanin. Et ce qu'il appréhendait le plus, le swami des bords de la Kavérî, c'était d'avoir à discuter avec un prêtre qui ressemblerait à Monchanin.

Ici il faut arrêter une minute l'histoire particulière du prêtre Jean en vadrouille en Inde, pour le resituer dans l'histoire générale de l'Église. Il aurait aimé cela, Sul : il portait à son Église un tel impitoyable amour ! Ce qui le rapprocha du swami qui partageait et sa fidélité, et sa férocité. Comme nous l'aimons, notre Église, même quand elle nous irrite le plus et nous blesse ! Tous mes gourous furent des rebelles, aucun traitre, de Foucauld, Teilhard, Monchanin. Monchanin ? Beaucoup plus encore que le swami, il fut piétiné par l'Église. Je ne dis pas, par des hommes d'Église ; je dis par l'Église. L'Église ça n'existe pas en dehors des hommes qui la composent, ou alors on en fait un mythe qui ne m'intéresse pas. Il n'y a pas d'un côté l'Église sainte, sub specie aeternitatis, et de l'autre les hommes d'Église avec leurs faiblesses et leurs péchés. L'Église préfère l'immobilisme au mouvement, le ronronnement des moralistes aux balbutiements des prophètes ; quand elle ne tue pas les prophètes, elle les met sous le boisseau. Cela ne diminue pas l'amour que je lui porte, au contraire. C'est ma mère, cette ogresse qui dévore ses propres enfants avant de faire un petit pas dans la direction qu'ils lui ont indiquée. Ma mère.

Monchanin, piétiné par l'Église, fut pendant huit ans, pour Dom Le Saux, l'Église piétinante. Et réciproquement. Je suis arrivé en Inde six mois après Dom Le Saux : le 5 février 1949 j'étais sur les bords de la Kavérî ; Monchanin rentrait d'une rencontre avec le célèbre gourou, Ramana Maharshi ; Le Saux avait été obligé d'aller à Pondichéry se faire soigner d'une dysenterie que l'affreuse nourriture de Monchanin lui avait offerte en guise de bienvenue. Je passais donc deux nuits dans le presbytère, seul avec l'abbé et son funeste cuisinier. Deux nuits où je ne fis que répondre aux questions de l'abbé sur les existentialistes. J'étais moi aussi plein de questions que je ne posais pas. Je ne revis Monchanin qu'en octobre 1957, à Paris, sur un lit d'hôpital où il agonisait d'un cancer à l'estomac. Sur sa table, à côté de son bréviaire, la dernière traduction d'un livre de Heidegger.

Monchanin, piétiné par l'Église, fut pendant huit ans, pour Dom Le Saux, l'Église piétinante. Et réciproquement. Je suis arrivé en Inde six mois après Dom Le Saux : le 5 février 1949 j'étais sur les bords de la Kavérî ; Monchanin rentrait d'une rencontre avec le célèbre gourou, Ramana Maharshi ; Le Saux avait été obligé d'aller à Pondichéry se faire soigner d'une dysenterie que l'affreuse nourriture de Monchanin lui avait offerte en guise de bienvenue. Je passais donc deux nuits dans le presbytère, seul avec l'abbé et son funeste cuisinier. Deux nuits où je ne fis que répondre aux questions de l'abbé sur les existentialistes. J'étais moi aussi plein de questions que je ne posais pas. Je ne revis Monchanin qu'en octobre 1957, à Paris, sur un lit d'hôpital où il agonisait d'un cancer à l'estomac. Sur sa table, à côté de son bréviaire, la dernière traduction d'un livre de Heidegger.

Pourtant de tous les gourous que j'ai eu, dans l'Église et ailleurs, c'est Monchanin qui a eu sur ma vie la plus déterminante influence : tout au long et jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai vu trois fois, je lui ai écrit une fois : je ne lui ai jamais demandé conseil. Il n'a jamais su que je ne faisais jamais rien sans prendre de lui inspiration.

Dom Le Saux, je l'ai bien souvent revu, après qu'il fut devenu swami Abhishiktananda, c'est-à-dire après la mort de Monchanin, qui l'avait, d'une certaine façon, libéré. Quand le prêtre Jean arriva à son tour sur les rives de la Kaverî, nous venions de passer une semaine ensemble dans l'Himalaya. Je l'avoue, je ne l'ai jamais pris au sérieux, Dom Le Saux, ni au tragique : nous nous sentions deux enfants, deux frères ; nous étions gourou-bandhou comme on dit en Inde, frères issus du même père spirituel que nous ne nommions jamais. On n'est jamais prophète pour sa famille, Dieu merci. Nous portions tous deux sur l'Église le même regard poétique. Nous concélébrâmes par terre, chez moi, de joyeuses messes oupanishadiques. Il restait souvent deux ou trois jours, sans arrêter de parler, surtout quand il descendait de son ermitage himalayen. Je l'aurais écouté des semaines. Cette année-là, il retourna aux rives de la Kaverî pour te rencontrer… c'est comme cela que, toi aussi, tu es entré dans l'histoire de l'Église.

Il est moins intimidant de dialoguer avec les morts qu'avec les vivants. Monchanin est mort, et Dom Le Saux et toi maintenant. Plus je relis ton petit abîme, et plus tu me deviens présent. Je me demande même si ce n'est pas le livre de toi qui survivra le plus longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de rebelles dans les Églises européennes qui poussent l'ogresse et la font s'ébranler, beaucoup en Amérique latine. Mais en Inde, Monchanin, Le Saux, Antoine et quelques autres qui sont morts aussi, l'ogresse n'en a fait qu'une bouchée vite avalée, vite neutralisée : sans doute parce qu'il s'agit d'une évolution à beaucoup plus long terme et beaucoup plus fondamentale : l'extension de l'Église aux autres religions du monde comme le bouddhisme, l'indouisme et l'islam. Il faut pour cela que notre bonne mère Église éclate, se dépouille de son centralisme administratif et, comme dit Isaïe, élargisse l'espace d'accueil de sa tente. Entre cette Église du siècle prochain et celle de Jean-Paul II, il y a comme un abîme et qui n'est pas petit. Aux rives de la Kaverî on taillait les toutes premières pierres du futur : le prêtre Jean, journaliste inspiré sans le savoir, nous raconte ce premier chantier. […]

Un jour Matinales [livre de Jean Sulivan paru en 1977] me tomba sous les yeux ; par hasard, sans doute ; je ne me souviens pas. Je le lus avec surprise, y découvrant des résonances familières et que j'avais pensé m'être personnelles. Puis je lus Le plus petit abîme et je compris que l'œuvre du prêtre Jean était née sur les rives de la Kaverî comme la mienne sur celle de la Bhimâ, c'est-à-dire près des Ganges de l'Inde. « N'oubliez pas. Pendant plus de 40 ans j'ai refoulé la voix qui m'habitait… Il m'a fallu rencontrer des jeunes gens, des hommes jeunes à un âge avancé, quelques pauvres pour savoir et oser. Guère plus de 15 ans que j'écris vraiment » (82), écrit-il dans Matinales. Les dates correspondent : 15 ans qu'il est revenu des bords de l'éveil où il rencontra cet homme jeune à un âge avancé, celui qu'il nommera Abhis. Il avait vu en lui, alors, un prophète-né : il n'avait pas compris que ce n'était qu'un enfant aux yeux clairs qui déchiffrait le présent de l'Église tandis qu'ailleurs on en était toujours à relire la page précédente de son histoire. Le swami lui n'avait pas mieux compris celui qu'il prit d'abord pour un esthète parisien, ce qui n'était pas tout à fait faux, qu'il crut ensuite avoir une vocation de sadhou, ce qui l'était beaucoup plus.

Un jour Matinales [livre de Jean Sulivan paru en 1977] me tomba sous les yeux ; par hasard, sans doute ; je ne me souviens pas. Je le lus avec surprise, y découvrant des résonances familières et que j'avais pensé m'être personnelles. Puis je lus Le plus petit abîme et je compris que l'œuvre du prêtre Jean était née sur les rives de la Kaverî comme la mienne sur celle de la Bhimâ, c'est-à-dire près des Ganges de l'Inde. « N'oubliez pas. Pendant plus de 40 ans j'ai refoulé la voix qui m'habitait… Il m'a fallu rencontrer des jeunes gens, des hommes jeunes à un âge avancé, quelques pauvres pour savoir et oser. Guère plus de 15 ans que j'écris vraiment » (82), écrit-il dans Matinales. Les dates correspondent : 15 ans qu'il est revenu des bords de l'éveil où il rencontra cet homme jeune à un âge avancé, celui qu'il nommera Abhis. Il avait vu en lui, alors, un prophète-né : il n'avait pas compris que ce n'était qu'un enfant aux yeux clairs qui déchiffrait le présent de l'Église tandis qu'ailleurs on en était toujours à relire la page précédente de son histoire. Le swami lui n'avait pas mieux compris celui qu'il prit d'abord pour un esthète parisien, ce qui n'était pas tout à fait faux, qu'il crut ensuite avoir une vocation de sadhou, ce qui l'était beaucoup plus.

Même sans cette référence précise et quelques autres spécifiquement renvoyant à l'Inde, j'aurais, je crois, compris que Matinales aussi était né sur les bords de la Kaverî, et je pense même que ce livre nous permet de deviner la nature de l'illumination que le prêtre Jean y connut, la figure de ce plus petit abîme dont la béance ne devait plus le quitter. Peut-être n'en avait-il pas encore décelé toutes les résonances, le maître mot avait surgi : « Un souffle frais qui monte de la Cavery, un seul soupir, c'est le signal. L'aube est venue. Les grandes ombres s'évanouissent, ressuscitent, changent de sens, la lune a disparu, l'eidos disparaît sous le rayonnement direct de la lumière » (197). Se dégager des pièges de l'eidos où l'Occident étouffe depuis si longtemps, c'est ce que l'Inde a révélé au prêtre Jean : ne plus idolâtrer le concept, surtout retrouver l'Évangile sous les croûtes accumulées par les théologies. Tout Matinales est là : « J'avais d'abord cru qu'une pensée pouvait être dégagée de l'Évangile, sorte de synthèse, maniable, que l'humilité et l'obéissance invitaient à s'y tenir… Rien ne sert de proclamer une certitude abstraite. La virginité de Marie ou la résurrection de Jésus. Elles ne peuvent être qu'en nous lumière infiniment discrète… Sauveur, Messie, Fils de Dieu, Ressuscité, ces termes imposés, glorieux voile l'image du Galiléen… » (46-57-58).

Le swami s'efforça d'aller à Dieu au-delà du concept de Dieu, au Dieu vivant et caché de l'advaita, le Parisien de retrouver Jésus sous la défroque de ses titres baroques : pour l'un et l'autre, l'Évangile est la voie, la vérité non figée en concepts, la vie. Tous deux un peu prophètes, un peu sadhous, comme malgré eux : mais d'abord, obstinément, des enfants au regard clair et qui m'invitent à me joindre aux jeux de ma liberté

III – Extraits de Le plus petit abîme

Jean SULIVAN

- Présentation du livre par Maurice Deleforge : « Le narrateur du Plus petit abîme (1965) qui n'est autre que Sulivan en personne, a-t-il reçu commande du reportage censé le mener vers les Indes et pour lequel il aurait reçu des avances ? Je me résous à ignorer momentanément ce détail […]. L'Inde d'Abhis et des autres humains rencontrés là-bas n'aura pas tant été le lieu d'un dépaysement que d'une nouvelle naissance – si l'on a présent à l'esprit l'aveu tant de fois répété : “Je suis né en Inde du Sud, au bord d'un fleuve”. Qu'il ait ou non décollé dans l'état d'esprit du reporter tenu de remplir un contrat, le narrateur, à son retour, atterrit en poète, soucieux d'un autre mode de présence au monde. […] Il écrira un livre et ce ne sera pas un reportage. Ce sera le plus petit abîme, ni reportage, ni davantage roman, récit dont il faut souligner encore et pour en terminer qu'il est de bout en bout adressé à quelqu'un, au mystérieux et sans doute multiple "Bernard", dont le nom propre est en quelque manière le nom commun de la personne-à-qui-l'on-parle. » ("Jean Sulivan et le journal", Rencontres avec J. Sulivan 1 p. 52)

- NB les pages citées sont celles du Plus petit abîme.

p.173. Préparer la rencontre. D'abord retrouver l'adresse : Tiruchi, Tannir-Palli. Relire les lettres.

« Je vois peu ce que vous pourriez gagner à venir jusqu'ici. Je suis associable. Un mythe fut créé autour de l'homme dont je fus le compagnon. Est-ce le mythe qui vous attire, êtes-vous capable de voir le réel dans sa pauvreté ?

Notre idée de départ est tombée à plat, l'échec apparemment est total, sans doute à cause de notre insuffisance, peut-être aussi de l'incompréhension du milieu chrétien des Indes... Admiration pour l'idée, sympathie, mais nul ne veut tenter l'aventure… Reste pour moi la vie d'ermite en prémices. Mais il y a danger qu'on finisse par faire de son ermitage un mélange de Montaigne et de Rousseau teinté d'Évangile qui relève plus de l'esthétique que de la foi. Je n'ai pas de goût pour la spéculation philosophique : n'attendez pas de moi un brillant dialoguiste. J'imagine que vous aimez jouer avec les idées comme vos intellectuels de Paris… Je tiens dans cet ashram qui n'a de valeur que prophétique, Dieu l'a laissé depuis vingt ans dans son état inchoatif, mais il est vrai, qu'est-ce que vingt ans après des siècles d'illusion ?

… L'idée est belle : savourez-la. Vous êtes sans doute hellène comme tout intellectuel européen ? Pourquoi chercher à plus de dix mille kilomètres la réification décevante d'un intelligible que vous pouvez contempler à loisir dans votre pensée. L'appel au-delà de la pensée, de l'eidos est si peu compréhensible pour des Occidentaux… à moins qu'ils ne prennent cet au-delà pour des états psychiques comme les hindouisants d'Europe et d'Amérique. Beaucoup de vos philosophes et de vos théologiens n'y ont vu que du feu, pure logomachie. L'idée ne leur vient même pas qu'ils passent à côté.

Demandez-vous si le jeu en vaut la chandelle. La chandelle c'est le voyage, la fatigue d'un changement de climat, la nourriture des plus pauvres, l'inconfort, le spectacle de la misère à vous empêcher de dormir toute la vie. »

Blinde ton cœur, armure ton âme. Pas encourageant l'Abhis. En tout cas il ne s'ennuyait pas, il ne courait pas après la compagnie, c'était bon signe. La publicité n'avait pas l'air de l'intéresser. À moins qu'il n'y eût là-dessous quelque coquetterie ou qu'il se ne se soit crispé sur l'insuccès. J'ouvrirais l'œil. Je le soumettrais à la question. L'échec dont il parlait ne m'impressionnait guère. La vérité n'a nul besoin du grand nombre. J'en avais vu des succès spectaculaires qui n'étaient que foires, paroles, vent. Encore que l'échec ne fut jamais une preuve, il me semblait que tout ce qui comptait traversait l'échec.

La dernière lettre, il est vrai, changeait tout.

« Je viens de lire Paradoxe et scandale. Je me croyais isolé. Comment est-ce possible ? Que vous est-il arrivé ? Tant de livres qui viennent d'Europe ou d'Amérique m'ont donné la nausée d'un christianisme fonctionnel, naïvement identifié aux valeurs occidentales… Vous pourrez nager dans la Cavéry. Prenez des vêtements d'été, des sandales, une lampe de poche pour éviter la nuit d'écraser les serpents, les scorpions… N'ayez crainte, Dieu prend soin de vous. »

« Je viens de lire Paradoxe et scandale. Je me croyais isolé. Comment est-ce possible ? Que vous est-il arrivé ? Tant de livres qui viennent d'Europe ou d'Amérique m'ont donné la nausée d'un christianisme fonctionnel, naïvement identifié aux valeurs occidentales… Vous pourrez nager dans la Cavéry. Prenez des vêtements d'été, des sandales, une lampe de poche pour éviter la nuit d'écraser les serpents, les scorpions… N'ayez crainte, Dieu prend soin de vous. »

À l'aérodrome de Tiruchi, pas de cavi, pas d'Abhis. Dieu prend soin de vous, débrouille-toi, toi-même. Abhis ne prenait ni taxi, ni car. Les pauvres vont à pied, en charrette. C'était logique.

Un cavi ocre à l'entrée d'un chemin de poussière blanche : Abhis. Il marche maintenant devant moi entre deux ornières, à grands pas, mes deux valises à la main, en silence. Ce chemin de poussière, la Cavéry au bout comme un lac bleu pastel, la charrette rouge à fleurs vertes qui nous croise, tirée par deux buffles gris clair que conduit un enfant noir et nu, ce portillon dans la haie à gauche, qui s'ouvre sur le bois de manguiers, de cocotiers, de filaos, Mikel, le serviteur, l'ami, probablement, qui s'avance, fait le Namascaram, les deux mains jointes sur la poitrine comme le prêtre qui monte à l'autel, Namascaram, je salue Dieu en toi, sa jeune femme qui s'agenouille, l'enfant qui pleure, je lui fais viens, viens, de l'index, ça veut dire va-t'en, va-t'en, le monde à l'envers, il se met à fuir… ces images je sais d'un seul coup que je ne les oublierai plus, ces images, dans la lumière cendrée, d'un bleu pâle qui polit les trop vives arêtes, éloigne le monde pour lui permettre de passer en dedans, ce ne sont pas des images, elles sont intérieures au sang comme les lieux clos d'enfance dans un temps immobile, les arbres, les bêtes, le regard qu'elles avaient, leur nom : les bulldozers ont passé, disparus les chemins, les arbres, les bêtes sont mortes : tout est en place dans la mémoire, les arbres, le ruisseau à faire tourner le moulin miniature, les fours à cuire les pommes, les cabanes que nous perchions dans les hautes fourches des charmilles, la voix effrayée de ma mère, son visage levé. Qu'est devenu le duvet de mon cœur ?

On ne vient pas qu'une seule fois au monde. Je suis né sur des terres plates, dans un village pauvre, sans beauté. Si Dieu le Père en haut-de-forme poussait la barrière pour réintroduire, ce serait plus beau que tout, comme dans Himlaspelet, Bernard, t'en souviens-tu ? Je suis revenu au monde du côté de la Bernina, non loin du rocher de Zarathoustra, en escaladant les montagnes d'Engadine ; c'était après une grande douleur, fausse douleur comme le sont presque toutes les douleurs morales. Je suis né à la lumière, plus tard, dans l'Italie du Sud, après des blessures physiques, à l'amitié du monde, à l'écriture. À chaque fois, peux-tu le comprendre, j'entendais la clameur de l'action de grâces, l'alléluia torrentiel… Je suis né dans l'Inde du Sud, au bord d'un fleuve. Je sais dans mes os que je marche vers l'ultime naissance dans l'inconnu pour lequel il n'est plus de mot, parce qu'il n'y a plus ni objet, ni regard, ni spectacle, parce qu'il est notre être même.

On ne vient pas qu'une seule fois au monde. Je suis né sur des terres plates, dans un village pauvre, sans beauté. Si Dieu le Père en haut-de-forme poussait la barrière pour réintroduire, ce serait plus beau que tout, comme dans Himlaspelet, Bernard, t'en souviens-tu ? Je suis revenu au monde du côté de la Bernina, non loin du rocher de Zarathoustra, en escaladant les montagnes d'Engadine ; c'était après une grande douleur, fausse douleur comme le sont presque toutes les douleurs morales. Je suis né à la lumière, plus tard, dans l'Italie du Sud, après des blessures physiques, à l'amitié du monde, à l'écriture. À chaque fois, peux-tu le comprendre, j'entendais la clameur de l'action de grâces, l'alléluia torrentiel… Je suis né dans l'Inde du Sud, au bord d'un fleuve. Je sais dans mes os que je marche vers l'ultime naissance dans l'inconnu pour lequel il n'est plus de mot, parce qu'il n'y a plus ni objet, ni regard, ni spectacle, parce qu'il est notre être même.

Quand Abhis m'a introduit dans la cabane – une natte, un oreiller dur comme la pierre, une cuvette, l'eau est à cent mètres, débrouillez-vous –, quand il a fallu ingurgiter le riz, les piments, je n'ai pas bronché. Un peu lâche, fuyard si je suis seul, j'ai toujours du courage quand il y a des spectateurs, quand tout le monde se couche je me redresse. Ce doit être de l'orgueil.

D'ailleurs il y avait le frémissement de l'air dans les hauts palmiers flexibles. Des singes amicaux, étonnés, d'autres qui faisaient la sarabande dans les manguiers. La Cavéry à cinquante mètres. J'avais hâte d'être seul pour marcher le long du fleuve.

Pourquoi Abhis dit-il la Cavéry ? J'ai toujours lu le Cavéry dans les manuels. Il me semble qu'un fleuve est masculin, il pénètre, féconde, nourrit la terre, la mer… Il est vrai qu'en Italie la mer est masculine, il mare… Qu'importe ! On dirait un lac immobile, vous entrez dedans il vous emporte, l'eau vous fouaille, il coule de toute sa masse. Un soir il y a un banc de sable ici, au matin il est là avec un seul oiseau blanc immobile. Comment s'appelle-t-il, l'oiseau blanc ? On ne voudrait pas tout perdre. On aimerait tenir le monde dans sa main aussi lisible qu'une monnaie. Les barques sont rondes, en osier tressé sur lequel on tend une toile goudronnée, les mêmes barques depuis des millénaires. La barque de l'autre côté n'est plus qu'un point noir devant le village blanc. D'où naît la fierté d'habiter près d'un fleuve solennel ?

Les femmes viennent y laver leur sari, les dhobis – les laveurs – le linge du village ; ils le cognent sur les rochers, ça fait un bruit de battoir comme dans les villages de l'enfance. Les ânes qui ont apporté le linge sale attententque les dhobis les chargent à nouveau. Ce sont des enfants d'ânes on dirait, les plus méprisés des animaux, ils ne servent qu'au linge, leur caresser le museau c'est un scandale, surtout ne pas dire que le Seigneur entra dans Jérusalem sur un âne, on le déconsidérerait à jamais, le fils de Dieu, on traduit par cheval, voilà. On se baigne dans le fleuve, on y jette les cendres des morts…

[…]

* * * *

Nous avons longé la rue des brahmes à Tannir, Agraharam, elle s'appelle, comme dans tous les villages, la rue aristocratique. Sur cinq cent mètres, il y a trois attroupements devant les maisons : un homme assis et en demi-cercle des hommes debout. Ce sont des avocats qui font leur négoce. Ici comme partout la justice suce le sang des pauvres.

Nous avons longé la rue des brahmes à Tannir, Agraharam, elle s'appelle, comme dans tous les villages, la rue aristocratique. Sur cinq cent mètres, il y a trois attroupements devant les maisons : un homme assis et en demi-cercle des hommes debout. Ce sont des avocats qui font leur négoce. Ici comme partout la justice suce le sang des pauvres.

Des brahmes, torse nu, se tiennent sur leur seuil.

– Quelle dignité !

– Oui, dit Abhis, ils sont riches ou leurs parents l'étaient. L'argent donne la dignité extérieure aussi bien que la contemplation.

L'un d'eux qui porte sur le front le signe de Vishnou s'avance vers Abhis, le salue jovialement. Il parle à la cantonade, on voit qu'il a besoin d'auditeurs.

– Votre ciel, vous y croyez toujours : comment pouvez-vous y croire ?

– Et vous à vos réincarnations ?

– J'espère, Abhis, que vous renaîtrez brahme…

– J'espère, dit Abhis, que vous renaîtrez prêtre chrétien, plus rien ne manquera.

« Plaisanterie traditionnelle, dit Abhis. Vous savez comme ces calembredaines ecclésiastiques qui reviennent toujours. C'est sans espoir. Ce brahme a nom Galapane. Employé au tribunal de Kullitalai, le voilà nommé à quelques cinquante kilomètres de l'autre côté de la Cavéry. Il refuse en disant : mon père vieux, je ne peux pas quitter la Cavéry, je dois y jeter ses cendres. Sans doute ma femme pourrait rester ici et prendre soin de lui ; c'est impossible, elle n'est que depuis vingt-cinq ans dans la famille. » […]

Abhis est inassimilable. Depuis vingt ans il attrape coup de soleil sur coup de soleil, la brûlure guérie il redevient blanc. C'est humiliant : il eût aimé être noir avec les Noirs du Sud.

– Je sens l'Européen à plein nez. Il faut toujours beaucoup de temps pour qu'on me prenne au sérieux. On croit que je joue à faire l'hindouiste.

* * * *

Srirangam est bâtie sur une île de la Cavéry et s'est développée dans les sept enceintes du temple. Où se trouve le temple ? Où la ville ? En ce temps-là il n'y a plus de temple car tout sera temple. On franchit des gopuras, des cours, des mandapas, les salles aux mille colonnes, dentelles dans la pierre, myriades de sculptures à donner le vertige, bazars multicolores, marchés grouillants. L'art et la vie se mélangent. Des femmes, bouteilles à la main, arrosent d'huile Nandi, le taureau de Shiva, les prêtres hindous font l'article, quêtent… Ça m'écœure. Mais à Lourdes, ailleurs, tant de choses du même genre m'irritent… L'impression que l'on trompe les pauvres… Les trompe-t-on moins avec les vedettes, la poursuite du confort, du luxe ? Et les foules qui adorent le soleil sur les plages, s'enduisent de pommade et celles qui vénèrent le sexe ou l'argent, se trompent-elles moins ?

À la pensée de l'advaita, c'est-à-dire de la non-dualité, au dépassement du je, au refus des formes, au linga sans forme qui dans la chambre sacrée se tient hors du yoni, comme si tout ce qui comptait devait être gagné sur le sexe et la mort, correspond l'explosion lyrique des formes. La simplicité de la transcendance s'exprime par une pierre nue dressée mais aussi par l'exubérance des colonnes baroques, des statues juxtaposés, superposées, imbriquées, plans et passages, aux multiples visages, aux quatre, six ou huit bras… La nature s'exalte et s'agenouille à la fois, dit sa puissance et son impuissance devant la simplicité de l'absolu. Une fois de plus l'évidence en est donnée à Srirangam.

À la pensée de l'advaita, c'est-à-dire de la non-dualité, au dépassement du je, au refus des formes, au linga sans forme qui dans la chambre sacrée se tient hors du yoni, comme si tout ce qui comptait devait être gagné sur le sexe et la mort, correspond l'explosion lyrique des formes. La simplicité de la transcendance s'exprime par une pierre nue dressée mais aussi par l'exubérance des colonnes baroques, des statues juxtaposés, superposées, imbriquées, plans et passages, aux multiples visages, aux quatre, six ou huit bras… La nature s'exalte et s'agenouille à la fois, dit sa puissance et son impuissance devant la simplicité de l'absolu. Une fois de plus l'évidence en est donnée à Srirangam.

Abhis, tout blanc dans son cavi ocre, marche seul devant à grand pas, absent. Débrouille-toi. Prends ce que tu peux. Il n'explique presque jamais. Je vois bien qu'il s'avance dans une forêt de signes comme quelqu'un qui sait où il va. Il est inattentif à l'excipient. Les prêtres, leurs mains tendues, les bâtonnets d'encens, l'huile répandue, cette odeur de graisse brûlée que l'on respire près des trains qui viennent de parcourir une longue distance, ces hommes, ces femmes humiliés devant les idoles, il passe au-delà, son regard vole très haut, il discerne l'achèvement eschatologique dans la poudja, la croix se profile sur le linga. La symbolique érotique l'entraîne du Cantique des cantiques à l'Apocalypse. J'ai l'impression d'être inculte, plus encore de manquer de foi, de regard.

[…] Quand je sors enfin dans la lumière, Abhis s'entretient familièrement avec un brahme.

– Savez-vous que je prêche l'Évangile ? Dit l'homme.

– Alors devrais-je prêcher Shiva ?

– Pourquoi pas ? Je voudrais que l'Inde devienne chrétienne en une nuit.

– Why, why ? dit Abhis.

– Parce qu'à leur prochaine naissance les Indiens seront tous de bons hindous.

– Why ?

– Parce que l'hindouisme, c'est le malheur, ne connaît pas de milieu. Ou bien on est un sage parfait, on atteint l'advaita, ou bien on en reste au signe, à la superstition. Chez nous, dit l'homme, entre votre Jean de la Croix et votre saint Antoine pas de milieu. Dans votre christianisme, vous avez un milieu, on n'est jamais tranquille, on peut toujours monter, descendre.

Il rit, il rejette son espèce de toge blanche sur l'épaule.

– Vous avez une théologie prodigieuse, si vos prêtres savaient s'en servir, nous serions en grand péril, pardonnez-moi.

– Il y aurait trop de choses à dire, dit Abhis. Malheureusement les chrétiens…

Je les vois dans la lumière. Ils sont à deux pas l'un de l'autre : le cavi ocre la peau blanche, la toge blanche la peau presque noire ; ils se tiennent immobiles et font le namascaram : je salue Dieu en toi.

C'est un brahme shivaïte, me dit Abhis. Nous avons participé ensemble à des rencontres avec des catholiques, protestants, orthodoxes…

Tirouvasagamani, il s'appelle, le brahme. Ça veut dire : gemme de la sainte parole.

Je m'étais dit d'abord : Abhis fait des numéros, c'est un artiste en son genre. Ça ne me gênait pas. La réalité spirituelle on est obligé de la jouer pour la rendre signifiante. Seuls les saints sans doute, la parabole leur vient naturellement… Il me fallut quelque temps pour savoir qu'Abhis était parfaitement accordé à un peuple qui vit de plain-pied dans l'au-delà des choses…

Dans la cour d'une école près de la baraque qui sert de salle de classe, un instituteur fait manœuvrer des enfants. Abhis s'avance pour saluer l'instituteur qui est chrétien. Au passage il avise un enfant.

– Où est Dieu, Ramanandja ?

– Partout, Swami.

– Je sais, mais spécialement ?

– Au ciel, souffle l'instituteur, en désignant le ciel.

– Du calme, laissez-le dire, les enfants savent mieux que nous, dit Abhis.

L'enfant se recueille. Ce n'est plus une leçon qu'il répète.

– Au-dedans, Swami.

– Bien, dit le Swami, le ciel il faut le faire au-dedans pour passer au-delà.

– Nos livres nous disent que… fait l'instituteur. Ils sont trop jeunes, il faut des années de méditation pour en arriver là.

– Laissez donc le ciel, le haut, le bas, l'autre côté, c'est de la mythologie… occupez-vous des hommes vivants.

Mais c'est à moi maintenant que s'adresse Abhis :

– Les Indiens commencent où vous terminez. L'Évangile, Jean, Paul, les mystiques, voilà ce qu'ils pourraient comprendre : pas le catéchisme.

Un autre jour, sur un quai de gare, deux jeunes Indiens, un garçon et une fille qui portent un sac à dos, semblent intrigués par le cavi ocre sur la peau blanche. L'un d'eux n'y tient plus et dit :

– You belong to… ?

– To mankind.

– Où ça se trouve ?

– Yes, reprend Abhis, I belong to human kind.

– Oui, nous n'avons qu'un seul Dieu en dedans, celui où Dieu se tient. Ramakrishna parlait ainsi.

– Pourquoi Ramakrishna ? Quiconque a connu Dieu parle ainsi, Anglais, Français, Tamoul, Persan… Nous sommes tous un en Dieu…

– Juste, disent-ils, Vivekananda parlait ainsi.

– Vous êtes donc hindous ?

– Chrétiens, répondent-ils.

– Quels chrétiens êtes-vous donc qui ne comprenez pas que Dieu est en vous, n'avez-vous pas lu l'Évangile, saint Paul… Croyez-vous que seuls les hindous…

– Vous, qui êtes-vous ?

– Prêtre catholique.

Ils mettent un genou en terre. Abhis les relève.

– Maître, où habitez-vous ?

– Laissez ce langage, vous n'avez qu'un maître qui est Dieu.

Je crois entendre l'Évangile dans le tohu-bohu de la gare. Abhis écrit son adresse. Ils iront le voir. Ils disent qu'habituellement leurs prêtres ne parlent pas ainsi.

Le plus beau c'est que la fille s'appelle Lourdes. C'est ainsi, on bâtit des églises qui ressemblent à l'ancienne basilique. On baptise les filles Fatima, Lourdes, Bernadette. Pourquoi pas Tour Eiffel ?

Abhis ne fait pas de numéro. Il est ainsi. Prophète-né. Il se méfie des mots, mais sa confiance dans la Parole est totale. Je vois mieux pourquoi il est incompris : parce qu'il est sans mélange.

Ce serait fameux, me disais-je si dans les banques, les bistrots, partout on risquait de tomber sur des types pareils, dans le bruit des affaires, des divertissements, des types comme tout le monde, avec un grain de folie, pas besoin de leur mettre un insigne, ils s'appliqueraient…. Un homme qui fait profession d'être bon ou seulement qui sait un peu trop ce qu'est la vérité ou le véritable amour, son bien est sourdement rongé par le mal ; la représentation du bien est presque déjà le mal… Des hommes paisibles, amicaux, implacables, qui vous diraient la vérité en plein visage sur vos soucis, vos succès, échecs, espoirs, désespoirs… Ça vaudrait les sermons appliqués du dimanche qu'on écoute pour savoir si c'est bien dit, mal. Des hommes possédés par la vérité, transformés en elle, des pauvres qui n'en finiraient plus de déranger nos arrangements, nos sagesses stériles, non plus des commis-voyageurs, des administrateurs de sociétés, des pédagogues, ni des spécialistes en psychologie… Voilà ce qui arrive quand la source tarit, on fabrique des manuels, questions, réponses, on majore les obligations, la scolastique pompe tout, c'est clair, net, mortel : un dôme de plomb pour oublier la toute-puissance de la parole, d'une parole de Dieu nourrie dans la chaleur d'une conscience d'homme.

* * * *

p.190. […] Jusques à quand l'Occidental qui est si fier d'une culture qu'il admire de confiance, en spectateur, ignorera-t-il l'effondrement de la mystique qui anima les grands âges ? Sait-il à quel point le ritualisme, le légalisme, les techniques d'influence le situent au-dessous des traditions spirituelles de peuples qu'il persiste à considérer comme inférieures parce qu'ils ont moins de voitures, de télévision ? François d'Assise redeviendra-t-il un jour possible ? Peut-être, quand le monde sera fatigué de son bonheur et qu'il faudra l'en consoler

[…] Nous avons parlé de Toltoï, de Dostoïevski, de Gorki, Abhis et moi, après le repas, dans la nuit, sous l'auvent qui sert de salle à manger.

Un staretz, voilà ce que vous êtes, une espèce de staretz Zozyme…

Je ne cherche pas à faire, a-t-il dit, mais à être. L'Indien est, l'Occidental fait. J'essaie d'être un staretz, un gourou si vous voulez, c'est pareil. Le moine qui se met à faire trahit sa mission. Je suis un moine catholique.

Il y a chez lui quelque chose d'implacable. Abhis est un fondateur d'ordre même si son ordre ne doit jamais comprendre que lui-même.

L'Occident, depuis quelques siècles, a-t-il dit, a produit des directeurs de conscience. Ils ont plein de confiance dans la psychologie, le bon sens, ils croient connaître la mécanique spirituelle. C'est redoutable.

Longtemps Abhis a fidèlement écrit à son ancien prieur en France. Il recevait des lettres où les considérations de prudence spirituelle et les élévations mystiques voisinaient avec des vues plus naturelles sur la guerre d'Indochine, d'Algérie, la situation sociale, selon le temps, les grèves… C'est à mourir de rire, dit Aruldas. Abhis, lui, ne juge pas.

Fascinantes ces lettres. Elles n'étaient pour moi qu'un prétexte ! Elles recoupaient toute une expérience, rouvraient tout un champ de réflexions. Souvent que j'avais ressenti un malaise devant des hommes sincèrement adonnés à la vie spirituelle, moines ou non, et je m'étais dit : comment une telle foi peut-elle aller de pair avec un tel aveuglement ? Dieu est-il si pauvre ? Les barrages des tempéraments, des mentalités sont-ils si forts ?

Les hommes pieux, désintéressés, quotidiennement occupés à la méditation, comment peuvent-ils garder des structures mentales infantiles naïvement racistes par exemple, le préjugé favorable à ce qui est puissance, prestige, tout en proclamant leur amour universel ? Un cœur généreux, la croix plantée dedans et des idées comme des pierres, est-ce possible ? Cela tient à la pesanteur de la nature humaine, m'étais-je dit. La grâce n'a pas tout pouvoir. Considère ta propre faiblesse, aie pitié de la faiblesse d'autrui… Mais ce n'était pas exactement cela. Je ne leur demandais pas d'être des saints. Nul ne le peut exiger de quiconque : on ne peut qu'une chose, prier de le devenir soi-même. Je consentais à leur faiblesse, pas un instant je ne mettais en doute la loyauté… Mais la question restait intacte : comment peut-on garder dans l'esprit des idées dures, glacées, quand on communiait à la vérité, à la vie éternelle ?

Car tout s'aggravait quand je croyais constater que des croyants à la petite semaine, que des athées pouvaient, en certains cas, se révéler d'une honnêteté intellectuelle plus grande, attentifs à la justice, prompts à se dresser contre l'injustice faite à leurs ennemis, attachant spontanément la même importance à l'homme d'au-delà de la mer qu'à celui qui est tout près… Certes, ces hommes, les croyants à la petite semaine, les athées n'étaient pas meilleurs que les premiers, ils pouvaient être pécheurs. Mais il ne faisait pas profession de vivre avec les anges et paradoxalement dans l'expérience concrète leurs mentalités semblaient plus évangéliques… Si bien que cela devenait une tentation terrible de penser que les croyants épuisaient pour ainsi dire dans les rites et la prière leur amour universel… Comment cela est-il possible ? Des hommes qui ne prétendaient nullement détenir la vérité, dont la philosophie pouvait être matérialiste, comment arrivait-t-il que certains parmi eux s'élevassent d'un seul coup plus haut que les spécialistes de la transcendance ? Les uns disent le Pater et n'ont pas le sens de l'égalité des hommes. D'autres qui délaissent Dieu ou le refusent, spontanément éprouvent la fraternité…

Jusqu'au jour où j'avais cru comprendre avec un sentiment de délivrance et en même temps d'effroi. La grâce divine travaille en tous les hommes, croyants à la petite semaine, athées… Des petits croyants pas fier, des athées pas fiers, pauvres intérieurement, peuvent mettre moins d'obstacles à la poussée spirituelle qui rompt les attachements, unifie la vie. Les voies divines ne sont pas les nôtres. Les grands croyants, les spirituels, sans doute leur arrivait-t-il de trop se fier à leurs idées, leurs sentiments : non que leurs idées fussent fausses, mais ils en jouissaient, ils étaient assurés, riches. Ils annexaient Dieu, crispés dessus… Les moyens donnent la fin, disent-ils : il suffit de méditer, de prier, le reste suit… Le reste ne suivait pas nécessairement. Il s'agissait bien de triompher ou de plaindre ces aventuriers de la foi qui demeuraient en route… Il fallait comprendre.

Tous, parce que trop humainement assurés, nous risquons de nous conduire comme des parvenus… La foi d'elle-même, me disais-je, possède cette structure dynamique qui va du signe au signifié, fait sauter les barrages des préjugés, mais nous avons pouvoir de l'anesthésier, nous ne quittons pas l'univers des mots nous les dressons autour de Dieu, transformant les moyens en obstacles pour échapper à l'expérience spirituelle. Si bien que nous maintenons Dieu hors de nous comme un objet, nous lui réglons son compte.

* * * *

p. 194. […] Pas de nouvel an au bord du fleuve : c'est tous les jours le premier, le dernier. Nul ne s'intéresse à l'âge qu'il a, qu'ont ses amis, pas d'anniversaire, quel repos ! Ce serait d'ailleurs une indécence de poser de telles questions… Pas besoin de me forcer. Seul m'intéresse le temps mécanique pour prendre le train, l'avion, manger, rencontrer… je serais plutôt un maniaque de l'heure. C'est une nécessité qui libère. Mais aussi loin que je remonte j'ai toujours eu l'horreur des anniversaires et su que les âges mentent. Les spéculations sur ce genre de questions me semblent une preuve certaine de la futilité de l'esprit. Peut-être est-ce pour cela que j'écris, pour être moins seul dans les fêtes du faux sérieux, trouver des amis assez passionnés de la vie pour être étranger à ses rites. Quelle délivrance ce serait, se tenir dans le temps liturgique à son point de jonction avec l'éternité. Ne plus être vu comme un objet, ne plus se voir dans les regards, n'être ni vieux, ni jeune, ni pauvre, ni riche, entrer dans la vérité des choses. Ou bien est-ce encore la répulsion de la mort qui me tient ? Est-il possible de bénir le temps en refusant sa mythologie ?

On dit : ici je fus heureux, près du fleuve. Mais on restait en dehors, on ne tenait que des ombres. La beauté blesse autant qu'elle réjouit. Tout s'échappe comme le sable. J'essaie de regarder à nouveau, peine perdue. À la fin ne reste plus que le souvenir du souvenir. On n'en finit plus de s'absenter. Le monde m'est retiré à l'instant qu'il m'est donné. Vive Dieu ! Je ne suis pas un idolâtre. Il ne m'est donné que si je le perds. Quelle chance que les choses nous soient arrachées et que demeure en nous le fil qu'elles y creusent.

Avoir craint de se laisser prendre à l'exotisme, au folklore, faire semblant d'être curieux des traditions, s'éprouver plein de condescendance pour des habitudes étrangères, d'autres mœurs et découvrir peu à peu une autre face des choses… L'homme de la chaise autour des tables le voir gauche, balourd, rustaud, presque malpropre avec ses instruments, cuillère, fourchette. Être fasciné par la souplesse, l'élégance de l'homme qui sait s'asseoir sur le sol, buste droit, utiliser sa main droite pour saisir les aliments sur la feuille verte et luisante du bananier, la tremper dans le bol de cuivre roux, boire sans que les lèvres effleurent la coupe. Découvrir des gestes de seigneur, une royauté perdue.

* * * *

p. 197. […] Ce mois de Marghali, solstice d'hiver, entre cinq et six heures, des chants traversent la Cavéry, bondissent sur le fleuve, on dirait qu'ils naissent de l'eau. Ce sont des implorations, poignants appels comme si la lumière, chaque matin, était incertaine. Cela vient du village blanc de l'autre côté de la Cavéry. Six heures trente, Abhis est debout devant l'autel dans la chambre sacrée, le Moula Sthana, le lieu de l'origine. Juste au moment où le soleil victorieux entre dans le mandapa, il élève l'hostie sur la patène. Tout est bien, la vie peut battre tout un jour…

p. 197. […] Ce mois de Marghali, solstice d'hiver, entre cinq et six heures, des chants traversent la Cavéry, bondissent sur le fleuve, on dirait qu'ils naissent de l'eau. Ce sont des implorations, poignants appels comme si la lumière, chaque matin, était incertaine. Cela vient du village blanc de l'autre côté de la Cavéry. Six heures trente, Abhis est debout devant l'autel dans la chambre sacrée, le Moula Sthana, le lieu de l'origine. Juste au moment où le soleil victorieux entre dans le mandapa, il élève l'hostie sur la patène. Tout est bien, la vie peut battre tout un jour…

[…] Je crois que c'est ce soir-là que j'ai cru comprendre l'idée-force d'Abhis qui l'attachait, l'enfouissait ici, le faisait attendre, s'acharner. Jamais je ne l'avais entendue sa voix solennelle.

– L'Église catholique indienne, Sulivan, ne sera pas fondée quand elle aura de nombreuses églises, un clergé, mais lorsqu'un hindou aura dépassé dans le Christ sa propre expérience spirituelle. Cet ashram n'existe que pour permettre à des hindous de passer de l'expérience de l'advaita à l'expérience chrétienne. Peu de croyants réalisent l'expérience chrétienne, on se demande s'ils soupçonnent qu'il en existe une. Ils passent leur temps en cérémonies et déclarations. Ils croient, mais comme on est attaché à une opinion fanatique. L'expérience hindoue aboutit au Soi dans lequel il n'y a plus dualité entre Dieu et Je. L'expérience chrétienne aboutit au Tu, Abba, Père, dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas une proclamation à faire mais une expérience à réaliser.

* * * *

p. 202-206 […] Je l'observe, Abhis, je l'épie. Je me sens une âme d'inquisiteur. Je cherche la faille : complaisance, crispation, amertume… Ses lettres qui mettaient dans le même sac les techniciens occidentaux de la religion, les esthètes, les adorateurs de l'eidos, avaient pu me faire penser qu'il se défendait comme tout le monde… Mais il y avait son sourire qui changeait tout. Le clin d'œil ironique, au milieu des pires diatribes, qui disait : la situation est désespérée mais ce n'est pas grave… Cet homme n'avait pas vieilli. Cet homme rajeunissait en dedans. C'était prodigieux. L'incompréhension, les déceptions, la solitude, l'hostilité en vingt ans n'avaient pu l'entamer. Cet homme ne s'ennuyait jamais… Il y avait en lui je ne sais quel appétit de découverte, un sens poétique, l'amitié pour les êtres et toute la terre, une expérience innée, sans aucune expérience de l'existence réelle, comme si la vie spirituelle, aux profondeurs, permettait de retrouver et comme d'inventer la connaissance concrète des hommes, comme si la pureté allait plus loin que l'expérience du mal, donnait aussi cette lucidité inflexible mais accompagnée de douceur et de confiance. La chasteté quand elle n'aigrit pas, ne durcit pas, ne se venge pas, ne se complaît pas, voilà ce qu'elle peut produire, me disais-je.

J'écoute, j'observe, j'attends le moment propice pour lui dire : comment en êtes-vous arrivé là, par quels chemins ?

L'audace intellectuelle et l'intrépidité spirituelle vont de pair chez lui avec la plus grande rigueur dans l'obéissance. Quelle merveille, depuis vingt ans livré à lui-même, il suit l'horaire de son couvent pour le bréviaire, tout. Moins il y a de discipline en dehors, plus elle doit être en dedans.

A-t-il regretté la France ? Non. La vie monastique ? Non. Il a tout oublié. Il a oublié qu'il a oublié.

– Ma demeure est aux Indes.

Abhis aime jouer. Il dit : chante-t-on encore La Marseillaise le jour des ordinations ? La Marseillaise ? Il veut parler du cantique : Vois-tu mon fils, ton avenir sublime, vois-tu l'autel orné des saints flambeaux… Nous l'entonnons en chœur, nous tentons de retrouver les paroles flambardes, presque guerrières, elles volent par-dessus la Cavéry. Rentrera-t-il un jour ? Jamais. Son village, n'y pense-t-il jamais plus ? Il a l'air d'hésiter. Il dit :

– Une vocation ça se retrouve chaque matin. Ne me prenez pas pour un héros. Il ne faut pas jouer avec les images.

Un jour de chaleur torride, allongé dans sa case, il a vu le port de son enfance, les pins, les mâts balancés des bateaux dans la fraîcheur du vent, l'odeur des varechs… Huit jours pour s'en remettre.

– Il ne faut pas jouer avec les images. D'ailleurs, je n'aurais jamais d'argent pour rentrer.

– Je vous trouverai tout l'argent que vous voudrez pour l'avion, dis-je.

Il éclate de rire. Il dit :

– Vade retro.

Abhis c'était aussi l'Église. D'ailleurs, il portait le cavi avec l'autorisation de l'évêque. Voici comment les choses s'étaient passées. L'évêque en visite dans le pays avait poussé le portillon de l'ashram, écouté, regardé, tenté de comprendre, il avait dit comme par mégarde : votre logique serait de porter le cavi… Suffit. Le lendemain Abhis était en cavi. Qu'importait que le clergé fût réticent ou hostile ! On ne lui demandait pas d'aller de l'avant à l'Église, elle tenait le terrain, occupée à résister, à attendre ceux qui étaient envoyés, elle ne les reconnaissait pas toujours. Mais toujours de son propre sein, baptisés par elle, nourris d'elle, des hommes arrivaient pour ouvrir des routes nouvelles. Il fallait que le terrain soit reconnu d'abord : elle sacrifiait des avant-gardes. Elle ne sacrifiait rien du tout, ce mot n'avait pas de sens ; elle les laissait suivre leur route, ils étaient bienheureux de périr. Des hommes arrivaient toujours, ils avaient l'air de lutter contre, ils luttaient avec. Ce n'était pas leur affaire de savoir si on les applaudirait, si on les canoniserait, et si on les arrêterait. Les agités, les fils fidèles, les fanatiques, les réprouvés, les prophètes, les saints s'avançaient en même temps…

Un jour je posais la question.

– Comment en êtes-vous arrivé là ?

C'était une question dangereuse. Car je lisais dans les yeux d'Abhis la même interrogation à mon sujet. Je consentais.

On franchit le pas. On dit qu'on a fait le don total, dit Abhis. On le croit. On s'endort. Le pas est toujours à faire… j'aimais la vie liturgique, le chant, l'étude… La mer était proche, ses parfums d'algues, d'écume. En somme, les vacances perpétuelles. J'étais heureux, je m'en suis aperçu, c'est le malheur. Comment dire ? Je me suis senti d'un seul coup riche et futile. Le bruit du monde venait jusqu'à nous, les grands débats : communisme, anticommunisme, cléricalisme, laïcisme, intégrisme, progressisme… On croit qu'il faut forcer contre le mal au dehors, c'est qu'on refuse de descendre aux profondeurs, de livrer la vraie bataille. Il importe de demeurer à la surface, on peut ferrailler, s'exalter, gagner, perdre, faire des statistiques, voilà ce qui occupe la vie, vos luttes sont de fausses luttes, les armes sont truquées… Je pensais aux apôtres qui ne perdaient jamais de temps à être pour, contre, aux quatre cents millions d'Indiens, aux millions de Chinois par derrière… Il me semblait qu'il fallait descendre plus avant pour trouver l'unité. Voilà pourquoi les Indes m'attiraient.

Argumenter, invoquer la théologie, le droit canon, accepter un long délai, passer pour un esprit fort, s'adresser enfin à Rome, attendre encore, recevoir enfin le feu vert… Le supérieur avait exigé qu'il rompît avec ses amis du couvent. Abhis avait alors cru comprendre qu'on le laissait aller parce que sa liberté de pensée était devenue dangereuse. On redoutait son exemple. Comment était-ce possible ? Comment avait-on pu oublier à ce point la loi fondamentale de l'Évangile que plus on donne, plus on reçoit ? Qu'importe ! Abhis avait souffert d'être privé d'amis, mais il était resté en relation avec son supérieur auquel il rendait compte de son évolution spirituelle. Obéissant et indomptable, il était d'une race nouvelle, la race de ceux qui ne se révoltent pas, qui n'ont même pas l'idée, mais qui ne calent jamais : ils concilient dans la crucifixion deux fidélités, à soi-même et à l'Église, qui sont une seule fidélité.

p. 209 […] Ce qui m'a libéré, poursuit Abhis, toutes ces conventions… Ce qui est sale ici est propre là-bas, ce qui est propre ici est inconvenant là-bas. Par exemple, boire en touchant le verre des lèvres est sale ici. Là-bas plus on a de dignité, d'honneurs, plus on se couvre de somptueux vêtements, d'insignes, ici plus on est nu. Ensuite la distance. Être dans le bain, rien de tel pour comprendre et ne pas comprendre, comprendre en surface, ne rien comprendre en profondeur. Être très loin, perdu dans un monde étranger c'est comme la mort, on perçoit mieux peut-être la vanité de tant de choses…

* * * *

p. 212. […] – Nous n'allons pas continuer à nous donner du Père, du Monsieur, dit Abhis, on pourrait se tutoyer, on est complice.

– D'accord, mais votre nom est trop long, je vous appellerai Abhis.

– Alors je t'appelle Sul.

Fameux. Sans famille, presque sans patrie, nous autres, hors du temps, nous n'avons rien à voir avec les usages du monde. Mitia Karamazov, dans cette auberge autour de Moscou, t'en souviens-tu, Bernard, parmi ces gens qui parlent d'affaires, femmes, tout à coup qui dit : nous autres ce sont les questions éternelles qui nous tiennent, t'en souviens-tu ?

– Les Russes, voilà le peuple chrétien qui aurait pu évangéliser les Indes, dit Abhis : ils vont spontanément des catégories mentales jusqu'à la source.

Ce solitaire a tout un réseau à travers le monde. Il correspond avec des orthodoxes, russes, grecs, des carmels français, espagnols, des moines hindous, des protestants.

– Ta petite lampe éclaire loin, Abhis, comment l'as-tu formé ton réseau ?

– Écoute, Sul, si enfin je te soumettais moi-même à la question. Il m'a fallu vingt ans aux Indes pour… Comment en es-tu arrivé là ?

– Je n'en suis pas arrivé là. Cymbale, tout ce que je suis. Ou prisme, si tu veux. J'absorbe en moi-même mes propres rayons. Peux-tu comprendre ceci ? Écrire, parler avec autorité comme si l'on se tenait sur les hauteurs, à chaque seconde sentir son indignité, avoir besoin des mots, dire une vérité qui vous condamne. Cela peux-tu le comprendre ?

– Il me semble que tu vois clair, tu as gardé la foi. Beaucoup sont partis pour avoir vu ce que tu as vu.

– Il y a tant de façons de voir, Abhis. Je n'ai rien gardé, rien perdu. La foi est plus forte que moi, les idées, tout. Je n'ai jamais imaginé une seconde que je pourrais vivre hors de l'Église. J'ai des amis incroyants qui tiquent quand je le leur dis. Va donc leur expliquer que l'Église c'est l'humanité en mouvement : ils ne voient que le bâtiment, le système, ils croient qu'on veut les annexer. Comment le leur reprocher ? L'histoire leur a-t-elle enseigné autre chose ? Est-ce qu'on perd la foi ? On s'aperçoit qu'on ne l'avait pas. Quand les conditions changent, les habitudes, quand les idées accumulées se défont, les sentiments imités retombent, elle disparaît, c'est tout : ce n'était pas la foi.

– Je voudrais savoir comment…

– Le regard, Abhis, peut-être. J'ai vu trop de gens qui consommaient des idées, des sentiments pieux, sincères, généreux, remplis en même temps de préjugés, sectaires… Un jour j'ai su qu'on pouvait mentir en disant la vérité, le pire des mensonges, celui qui est consubstantiel à la vie.

– Ma tentation fut aussi l'orgueil, dit Abhis.

– Oui, Abhis, on est fier de sa lucidité, il ne reste plus rien sous l'analyse, on se fait gloire de son refus comme d'autres de la passivité qu'ils nomment fidélité. Il faut du temps pour guérir, redevenir juste et miséricordieux. Seulement il faudrait ne pas se voir soi-même dans son intime pauvreté… Un long temps je me suis mis entre parenthèses, j'observais, j'attendais le moment favorable pour élever la voix sans trop tricher.

* * * *

p. 234 […] Le disciple de Shiva, parvenu à l'ultime stade, celui du renoncement absolu, sannyâsa, peut se libérer de tout rite, de la loi morale elle-même… C'est logique dit un jour Aruldas : le signe de la déchéance de l'homme est la connaissance du bien et du mal ; parvenu à l'unité le voici de nouveau au-delà du bien et du mal. Aruldas en revient souvent à cette idée : une Église sous peine d'oublier sa mission la plus haute doit permettre à ses membres de se libérer de ses institutions…

p. 234 […] Le disciple de Shiva, parvenu à l'ultime stade, celui du renoncement absolu, sannyâsa, peut se libérer de tout rite, de la loi morale elle-même… C'est logique dit un jour Aruldas : le signe de la déchéance de l'homme est la connaissance du bien et du mal ; parvenu à l'unité le voici de nouveau au-delà du bien et du mal. Aruldas en revient souvent à cette idée : une Église sous peine d'oublier sa mission la plus haute doit permettre à ses membres de se libérer de ses institutions…

– Aruldas, comment savoir que l'on est au dernier stade. Il y a tant d'illuminés. Vous reconnaissez vous-même que beaucoup de sadhous…

Aruldas agite la tête et sourit. Cela m'irrite tout à coup. Je vois mieux ce qui m'irrite : il m'oblige à changer de rôle.

– Notre Église, dis-je, n'est pas une société dont on se libère. À travers les apparences sociologiques elle est déjà le Royaume. Elle ne renonce pas si facilement à la terre, c'est ici, maintenant qu'elle veut aussi faire régner l'ordre et la paix, il ne lui suffit pas de permettre à des mystiques de s'évader…

– Pourquoi croyez-vous que je sois baptisé, prêtre ? J'ai choisi l'Église avec la grâce de Dieu comme vous. Mais laissez-moi vous dire. Vous êtes trop occupés de bon ordre et d'administration. Vos mystiques vous les redoutez, vous les ramassez derrière les murs pour faire de la musique. Certes vous évitez l'anarchie, les illusions… Vos prêtres sont des fonctionnaires qui organisent le salut de la clientèle. J'ai vécu en Europe, je sais ce dont je parle. Vous n'en finissez plus d'affirmer la supériorité du christianisme. Quand vous avez démontré, proclamé ce qu'il est dans son essence vous vous estimez contents. Vous vous reposez dans les essences et la satisfaction. Ne croyez pas que l'orthodoxie déclarée est aussi un réflexe de riches, un alibi de la volonté de puissance. Jean XXIII, quand il a oublié qu'il détient la vérité, me touche aux larmes. On n'a pas commencé par définir la foi, on l'a vécue. Quelqu'un qui connaît la Vérité, je n'aime pas qu'il s'en glorifie, en parle toujours. On voudrait qu'il soit plus humble que les autres, qu'il se fasse pardonner : il ne peut être qu'infiniment pauvre comme le Fils de l'homme. Il me semble qu'il y a là une vérité perdue. Si la Vérité ne nous désarme pas comment voulez-vous que les hindous, les autres, s'ouvrent à la Vérité ?

« Laissez-moi tout vous dire, Sulivan. Pour un hindou le monde est un tas de choses, il est aussi un jeu. D'ailleurs la Bible dit que la Sagesse divine joue… L'Esprit joue comme la lumière du soleil sur les arbres, la mer. Nous sommes trop sérieux, nous jouons trop pour les enjeux du monde, nous avons oublié le qui perd gagne. Les mystiques de nos couvents nous disons qu'ils sont les témoins du monde à venir. Très bien. Ils le sont, je le crois. Mais ne vous y trompez pas, pour le monde ils sont inintéressants comme le folklore. Et de surcroît ils prouvent aussi que la mystique nourrit son homme : car si les individus sont pauvres, les communautés n'en finissent plus de s'engraisser. […]

« Je veux dire ceci : les chrétiens d'Occident ou ceux qui vivent ici à l'occidentale, je les vois remplis de sentiments moraux, d'idées chrétiennes, formés à leurs droits, à leurs devoirs, ils vivent honorés, riches, ils meurent de même avec tous les sacrements… Ne me prenez pas pour un naïf. Le monde n'est fait ni de mystiques, ni de saints, et le prince de ce monde ne sera vaincu qu'à la fin. Mais la liberté chrétienne croyez-vous qu'elle apparaît au monde. Ce sont des convictions qui apparaissent au monde. Le monde regorge de convictions. Les convictions n'impressionnent plus personne. Un style nouveau, comme vous dites en Europe, voilà ce qu'il faudrait, des chrétientés qui n'annonceraient pas seulement les paradoxes de l'Évangile, qui les vivraient dans leurs institutions mêmes. Meurs avant de mourir, connaissez-vous cette phrase de Mahomet ? Il faudrait apporter la preuve. Saint Paul, croyez-vous qu'il fasse un plaidoyer pour des convictions ou pour un renoncement qui permet de tout garder. Il appelle à la liberté, au jeu de la liberté et de l'amour.

« Il arrive encore qu'un hindou parvenu à soixante, soixante-dix ans, plus, moins, décroche d'un coup, laisse biens, honneurs, femme et enfants, assuré que ses enfants sauront prendre soin d'eux-mêmes. Il ne garde qu'un linge autour des reins, dans sa main un bol pour mendier le riz, il s'en va vivre dans une cabane. Avant son départ on accomplit les rites des funérailles. En Occident on appelle cela faire pénitence. Quelle prétention ! Il s'agit seulement d'entrer dans la réalité des choses.

« Ne vous scandalisez pas. Il m'arrive de penser qu'il est bon que les Églises chrétiennes de ce pays soient ainsi sclérosées. Si par les méthodes de propagande, de puissance et de prestige elles avaient réussi à pénétrer les Indes, tout serait à refaire et infiniment plus difficile. La voie du syncrétisme est fermée. Aucun espoir dans les compromis. Que le christianisme devienne seulement ce qu'il est au niveau des mentalités, qu'il retrouve la voie royale de Paul, Jean, des mystiques, les Indes seront évangélisées, tout l'Orient. Shiva, Vishnou auront préparé les consciences à l'Évangile. »

Ainsi parlait Aruldas. Un homme disait sa vérité. Il rejoignait mes pensées les plus intimes. Cependant il s'adressait à moi comme à un étranger, presque un adversaire.

* * * *

p. 249-260 […] C'est un soir, peu de temps avant mon départ, en marchant sur les plages du fleuve à la clarté de la lune que cela survint. On ne fait pas attention, cela vient par surprise. L'oiseau blanc était immobile sur son banc de sable. On aimerait retrouver le chemin ne serait-ce que pour l'éviter : car trop de joie fait peur.